臨床工学技術課

Department of Clinical Engineering

概要

臨床工学技士とは

臨床工学技士(CE:Clinical EngineerまたはME:Medical Engineer)とは医師の指示のもと、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う国家資格です。医療機器の高度化に伴い医学と工学、両方の知識を有する専門職が必要となり、1987年に誕生しました。現在の臨床工学技士は、呼吸、循環、代謝領域における生命維持管理装置を中心に、様々な医療機器の操作と管理を行っており、患者さんを治療するチームの1員として欠かせない存在になっています。

臨床工学技術課の基本理念

患者さんの安全確保につながる医療機器管理をめざします

チーム医療の一員として高度な医療技術の提供に努めます

当課の特色

-

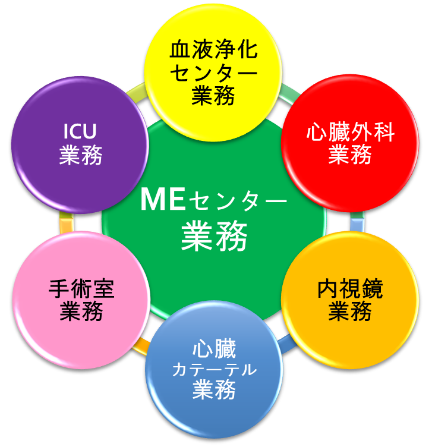

当院の臨床工学技術課は、ME センター業務、血液浄化センター業務、心臓カテーテル業務、心臓外科業務、手術室業務、ICU 業務、内視鏡業務に分かれており、それぞれに担当責任者を配置しています。これらの部門は分離独立して業務を行っているのではなく、ME センターにおける機器管理業務を中心にそれぞれの部門と連携した形態をとっています。当課では業務ローテーション制度を採用しており、全ての臨床工学技士が複数の業務を担当できる体制を構築しています。また、当課では宿日直に、オンコール体制を加えることにより、24 時間 365 日、医療体制をサポートしています。

-

スタッフ人員構成

臨床工学技士25名(男性21名、女性4名)

技師長1名、課長2名、係長4名

子育てしやすい職場環境

当課は子育てしやすい職場環境整備に取り組んでいます。病院が定める産休・育休のサポートはもちろん、出産や子育て等のライフイベントを考慮した勤務シフトを提供することが可能です。女性スタッフはもちろんのこと、最近では男性スタッフの育休取得にも力を入れ、男性の育児参画を推進しています。ワークライフバランスを意識し、子育て中であっても本人の希望や適正などにより、キャリアアップできる体制の整備に努めています。

業務内容紹介

心臓血管外科業務

-

心臓手術を行う際は、一時的に心臓の動きを止める必要があり、その間は、肺や全身への血液供給が途絶えてしまいます。そこで、心臓の代わりに全身へ血液を循環させるとともに、肺の機能を代行するのが人工心肺装置です。臨床工学技士は、人工心肺装置の操作によって、患者さんの呼吸・循環・代謝の管理を行うだけでなく、心臓外科医が手術を行いやすい状態を維持しています。他には、心筋保護装置や自己血回収装置などの機器を操作することで心臓手術全体をサポートしています。

-

心臓カテーテル業務

-

虚血性心疾患や末梢血管疾患に対するカテーテル検査・治療において、臨床工学技士は、ポリグラフを用いた心電図や血圧の解析を行うほか、IVUS(血管内超音波)装置や、ロータブレーター装置など、特殊機器の操作を行います。不整脈疾患に対するカテーテル検査・治療では、電気生理検査記録装置による不整脈の解析や、心臓電気刺激装置、高周波発生装置、3Dマッピングシステムなどの操作を行います。また、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)などの不整脈治療機器の植込み手術、外来フォローアップにおいてプログラマーの操作を行っています。

-

血液浄化センター業務

-

血液浄化センターには17床のベッドがあり、入院患者さん・透析導入患者さんの血液透析を行っています。また、各診療科からの依頼により、血漿交換や白血球除去療法、腹水濾過濃縮再静注法などのアフェレシス治療も多数行っています。臨床工学技士は、血液回路のプライミングやシャント穿刺、開始・回収時の機器操作、患者さんのバイタル管理、透析液の清浄化など、さまざまな業務を行っています。また、血液浄化センターは、土曜日・祝日も運用しているため、交代制勤務を実施しています。

-

手術室業務

-

当院には16部屋の手術室があり、400台ほどの医療機器があります。臨床工学技士業務としては、これらの機器の保守点検を行う機器管理業務と、機器を操作して治療を行う臨床業務があります。機器管理業務では、定期的に機器の点検やメンテナンスを行うだけでなく、手術中に起こった機器のトラブル対応も行っています。臨床業務では、整形外科・脳外科・耳鼻科を対象とした術中ナビゲーション業務、整形外科を対象とした自己血回収術業務、泌尿器科・外科・呼吸器外科を対象としたロボット支援手術業務など、幅広く対応を行っています。

-

集中治療部(ICU)業務

-

集中治療部では、重症の患者さん・術後の患者さんが収容されており、数多くの生命維持管理装置を使用しています。臨床工学技士の業務としては、術後や呼吸不全に対する人工呼吸器やECMO(膜型人工肺)、心不全に対するPCPS(経皮的心肺補助)やIABP(大動脈内バルーンポンピング)、腎不全や肝不全などの代謝不全に対する急性血液浄化など、生命を維持するために最も重要な機器の操作を行っています。

-

MEセンター業務

-

当院では、MEセンターによる医療機器の中央管理を行っており、医療機器の効率的な運用を図っています。MEセンターでは、機器の貸出業務、点検業務、修理業務を行っており、院内における医療機器の安全使用に貢献しています。点検業務は、1年間に約1万件施行しており、MEセンターの中心業務となっています。また、病棟や、NICU(新生児・未熟児集中治療室)で使用されている人工呼吸器に対して1日1回のラウンド点検を実施しています。2022年度より呼吸サポートチームの一員として、安全管理だけでなく、人工呼吸器早期離脱に向けた取り組みを行なっています。

-

内視鏡業務

-

内視鏡室にも専門性の高い医療機器が多く存在し、消化器内科医師からも臨床工学技士の介入が大いに期待されてきました。そこで2021年度から新規業務として、内視鏡業務に取り組んでいます。具体的には、内視鏡で使用する医療機器の保守点検やトラブル対応などの機器管理業務と内視鏡管理支援ソフトを活用したシステム管理業務を行っています。最近では、内視鏡検査・治療における臨床介助業務も開始し、医師のタスクシフトに貢献しています。より質の高い内視鏡検査・治療を提供できるよう消化器内科医師、看護師、臨床工学技士とチームで業務を行っています。

-

資格・実績

当課は、学会発表や専門資格の取得などの学術活動を推奨しており、スタッフの支援を行っています。

専門資格

- 透析技術認定士

- 3学会合同呼吸療法認定士

- 体外循環技術認定士

- アフェレシス学会認定技士

- 呼吸治療専門臨床工学技士

- 心血管インターベンション技士

- 医療機器情報コミュニケータ(MDIC)

- 臨床ME専門認定士

- 不整脈治療専門臨床工学技士

- 認定集中治療関連臨床工学技士

所属学会

- 日本臨床工学技士会

- 大阪府臨床工学技士会

- 日本赤十字社臨床工学技士会

- 透析医学会

- 体外循環技術医学会

- 集中治療医学会

- 救急医学会

- 呼吸療法学会

- アフェレシス学会

- 急性血液浄化学会

- 日本不整脈心電学会

- 心血管インターベンション治療学会

- 医療機器学会

- 人工臓器学会

- 血液浄化技術学会

学会発表実績

- 透析医学会発表

- アフェレシス学会発表

- 赤十字社医学会総会発表

- 体外循環技術医学会発表

- 医療経営学会発表

- 集中治療医学会発表

- 赤十字社臨床工学技士会発表

- 近畿臨床工学技士会発表

- 褥瘡学会発表

- 急性血液浄化学会

- 救急医学会発表

赤十字救援活動参加

国内外で起こった大災害に対する救援活動や、開発途上国の支援に当課のスタッフも参加しています。

海外派遣実績

-

- 2014年1月 フィリピン中部台風被害

- 2015年7月 ネパール地震救援事業

- 2017年11月 バングラデシュ南部避難民支援事業

- 2018年1月 バングラデシュ南部避難民支援事業

- 2019年2月 バングラデシュ南部避難民支援事業

- 2022年12月 シエラレオネ中央子ども病院医療機器支援事業

-

国内救援活動実績

-

- 2011年5月 東日本大震災 石巻赤十字病院業務支援

- 2016年4月 熊本大震災 救護班活動

-

教育関連

当課の教育プログラム

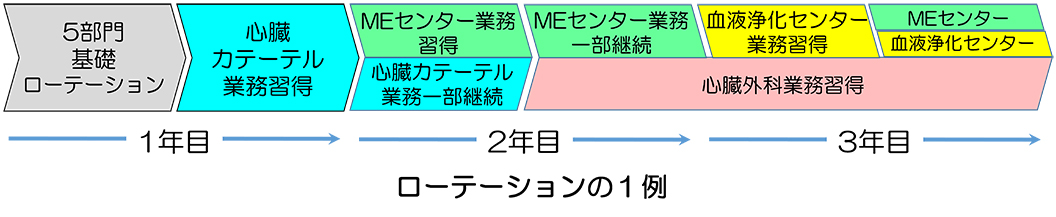

当課で採用された新卒の臨床工学技士には、3年間の集中的な教育プログラムが実施され、臨床工学技士に必要な技術や知識の習得を目指します。入職後の半年間は各部署につき1ヶ月間のローテーション勤務を行い、基礎的な業務を習得するとともに、当院で行われる全ての臨床工学技士業務を把握します。その後は、6ヶ月を基本単位とし、それぞれの部署で専門的な業務の習得にあたります。3年間の教育プログラム修了時には、立派なゼネラリストとして活躍することが可能となります。また、当課ではチェックリストを用いた業務習得状況の評価を行っており、指導内容の抜けや習得の遅れを防止しています。業務以外では社会人教育や心理的サポートを目的とした、メンタリングと呼ばれる教育制度を実施しています。専属の先輩技士が新人技士に対して定期的に面談を行うことにより、仕事や将来に関する悩みを聞く、アドバイスを行うなどの多面的な支援を行っています。

実習生受け入れ

当院では、臨床工学技士養成校の臨床実習を積極的に受け入れています。実習要綱に必要なカリキュラムはもちろん、最新の医療機器を用いた臨床工学技士業務を学ぶことが可能です。臨床実習に関するお問い合わせは人事課研修係までお願いいたします。

見学受け入れ

当院では、就職を希望する学生のために施設見学を行っています。また、将来、臨床工学技士を目指す学生や、他施設臨床工学技士による業務見学も幅広く受け入れています。見学に関するお問い合わせは人事課研修係までお願いいたします。