乳腺外科

Department of Breast Surgery

科の特色・紹介

当科は、以前から外科の中の乳腺外来として診療を行っていたが、乳癌診療の専門化の流れと、当科の再編成に伴い2008年4月から乳腺外科として、乳腺専門医を中心とした多職種から成る乳腺外科チームでの診療を開始しました。

日本乳癌学会認定施設、地域がん診療連携拠点病院として、乳癌の診断、マンモトーム、乳腺超音波、乳腺MRIを駆使した非浸潤癌の診断、早期乳癌に対する集学的治療、進行再発乳癌に対する集学的治療、乳癌術後連携パスを用いて紹介医との病診連携を実践しています。

対象疾患

乳癌(非浸潤癌、浸潤癌、Paget病)、葉状腫瘍、線維腺腫、乳腺症、女性化乳房症など

乳癌について

- 女性の死亡率第5位、がん罹患率第1位で、生涯に乳がんになる確率が約9人に1人といわれています。

- がんの中では罹患率は1位であり、40代の方に多い傾向ですが、すべての年齢層において増加傾向にあります。

- 大きさや進行度のほかに、生物学的特徴(女性ホルモンに関係あるタイプかどうか、分子標的治療薬が使えるタイプかどうかなど)により治療法は変わりますので、患者さんにあわせたオーダーメイドの治療を行うことが重要とされています。

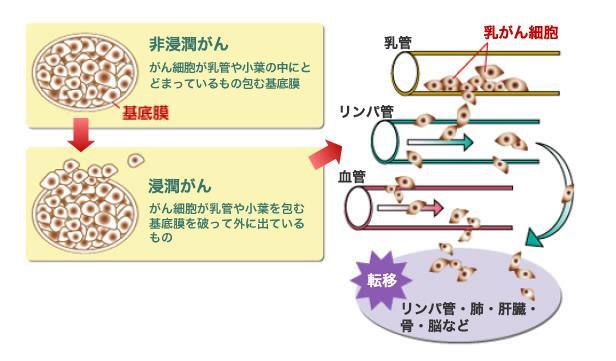

- また非浸潤がんか浸潤がんかにより、治療法は変わります。

非浸潤がん

基本的には転移しないので、局所の病気として考えます。

浸潤がん

リンパ節や骨、他の臓器に転移している可能性もありますので、全身の病気として考えます。

診療実績

令和4年度

入院

| 延患者数 | 新入院患者数 | 一日平均患者数 | 平均在院日数 |

|---|---|---|---|

| 1,981人 | 222人 | 5.4人 | 8.1日 |

外来

| 延患者数 | 新外来患者数 | 一日平均患者数 |

|---|---|---|

| 10,952人 | 372人 | 45.1人 |

手術実績・治療実績

2022年 手術実績

|

1)原発性乳癌 (内、両側乳癌) |

179 8 |

| 内訳 乳房温存手術 | 79 |

| 乳房切除 | 109 |

| センチネルリンパ節生検 | 136 |

| 腋窩郭清 | 12 |

| 同時乳房再建例 | 7 |

| 術前化学療法例 | 32 |

| 2)遺伝性乳癌卵巣癌症候群 | 4 |

| 内訳 乳癌の対側乳房の予防切除 | 3 |

| 血縁者の両側乳房予防切除(自費診療) | 1 |

| 3)良性疾患 | 10 |

| 合計 | 189 |

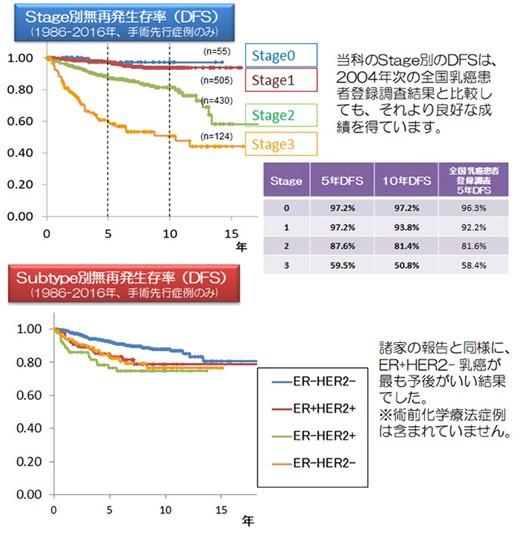

当科の治療実績

お知らせ

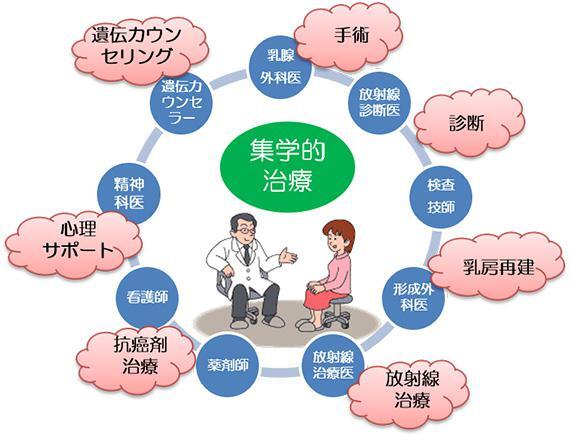

診療体制

1. 多くの専門家(乳腺外科医、形成外科医、放射線診断医、放射線治療医、病理医、検査技師、看護師、薬剤師、遺伝カウンセラーなど)がカンファレンスをしてより適切な診断、治療方針を決定しています 。

2. エビデンス(根拠のあるデータ)に基づいた集学的治療を行うことにあります。

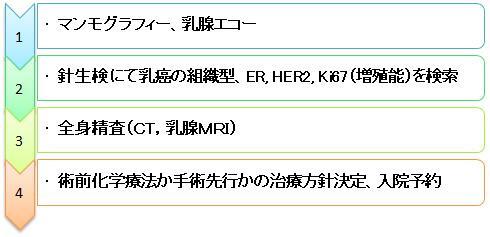

当科での、初診日から入院までの流れ

- 初診当日に診察、マンモグラフィを行い、乳腺エコーを予約します。

- 乳腺エコーは完全予約制なので待ち時間は短く、鑑別が必要な病変にはその場で針生検を施行します。

- マンモグラフィ及びエコー所見は、画像診断カンファレンスで読影検討しています。

- 確定診断後は、全身精査結果を基に、乳腺外科医、乳がん認定看護師らによるカンファレンスで患者さん個々の治療方針を決定しています。

乳がん診断時からのこころのサポート

- がん患者さんの3分の1から2分の1の割合で精神的な障害を患っていると言われています。

- 当院では乳がんと診断されたときに、「こころとからだのチェックシート」というセルフチェック形式の質問用紙を用いて、患者さんのこころの状態を把握します。

- その結果をもとに、精神的なサポートが必要な患者さんには、臨床心理士さんによるカウンセリングに紹介し、治療前の早い段階から精神的なサポートを始めています。

- 本チェックシートの、精神的サポートが必要な患者さんの抽出への有用性を、「乳癌の臨床、第30巻、第6号、2015年」に報告しています。

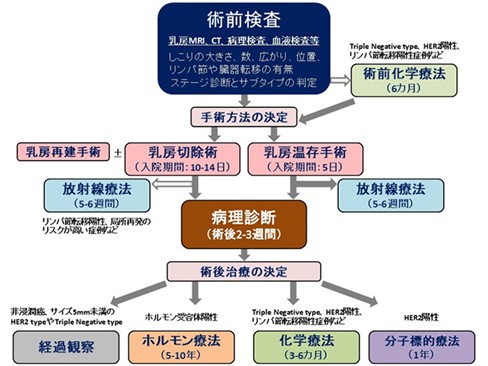

実際の乳がん初期治療の流れ

- 乳がんと診断されたら術前の検査を行います。

- 乳房MRIでしこりの大きさや数、広がり、位置などを、全身のCTで腋窩(わき)のリンパ節転移や他臓器転移(遠隔転移)の有無を判断し、ステージ診断を行います。

- 病理検査でサブタイプの判定を行います。サブタイプはホルモン受容体、HER2蛋白、増殖能(Ki-67)によって、下のように5つに分類されます。

| サブタイプ | ホルモン受容体 | HER2蛋白 | 増殖能(Ki67) |

|---|---|---|---|

| ルミナル A type | あり | なし | 低い |

| ルミナル B type | あり | なし | 高い |

| ルミナル B-HER2 type | あり | あり | 高い |

| HER2 type | なし | あり | |

| Triple Negative type | なし | なし |

- その他、血液検査や心電図検査、肺機能検査を行い全身麻酔の手術が可能かどうかを判断します。

- 他臓器転移がなければ基本的には手術を行いますが、Triple Negative typeやHER2陽性、リンパ節転移陽性症例などに対しては術前化学療法を行うこともあります。

- しこりの大きさや数、広がり、位置などから手術方法を決定します。

- 乳房温存手術では、基本的に術後に放射線療法が必要です。

- 月~金曜日まで毎日、3-6週間の通院治療で放射線治療科が行います。

- 乳房切除術の場合は、リンパ節転移が陽性であったり、局所再発のリスクが高い症例に対してのみ放射線療法が適応となります。

- 術後2-3週間で手術の病理診断が確定しますので、その病理診断結果から術後再発予防の治療を決定します。

- 術後治療には経過観察、ホルモン療法、化学療法、分子標的療法があり、サブタイプと再発のリスクに応じて組み合わせて行うこともあります。

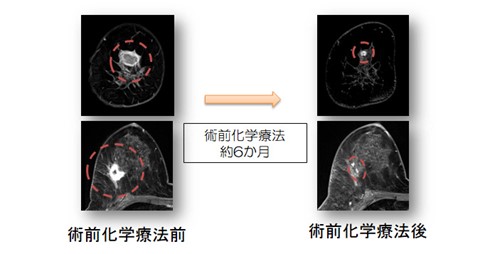

術前化学療法

- 当院では術前化学療法、つまり手術の前に抗がん剤でがんを小さくしてから手術を行う方法を積極的に取り入れています。

- 術前に抗がん剤を投与することにより、切除する範囲が縮小できたり、薬の効き具合を確認することができます。

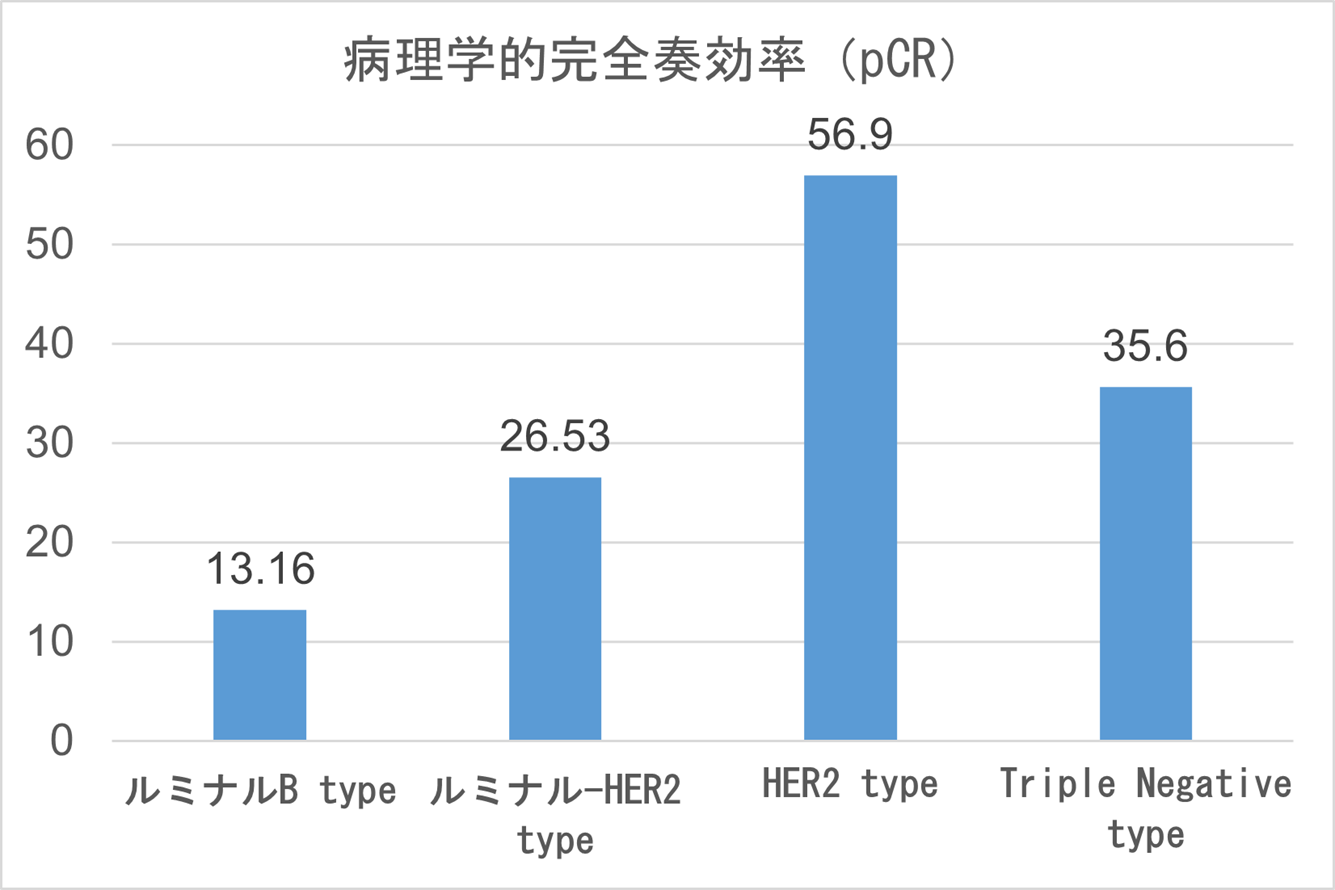

- 乳がんの種類(サブタイプ)によっては、術前化学療法終了後、手術してみたら顕微鏡学的にがんの浸潤部分が完全に消えてしまう(=病理学的完全奏効:pCR )ことがあります。

- 病理学的完全奏功率(術前化学療法終了後の手術で切除した乳腺に顕微鏡学的に浸潤癌が残っていなかった割合)は、36.3%でした。(過去12年間:2008年~2020年、248例の成績)

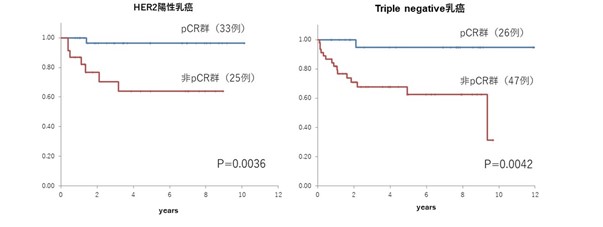

- 特にHER2陽性乳がんとTriple negative乳がんは、下の図のように、術前化学療法で非常に高い病理学的完全奏効率(pCR率)を得ることができ、次頁のように再発率も有意に低く、5年無再発生存率は94~95%と良好です。

当院での術前化学療法のpCRと無再発生存率 (2008~2020年)

以上の結果から、HER2陽性乳がん, Triple negative乳がんには、術前化学療法をお勧めしています。

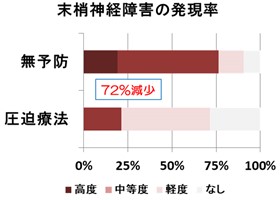

化学療法の副作用対策 ~末梢神経障害(手のしびれ)予防としての圧迫療法~

化学療法は、脱毛、吐き気、倦怠感、手足のしびれ、白血球減少による発熱などの副作用が出現します。それらの多くの副作用に対して、有効な薬が開発されて、患者さんの苦痛がかなり少なくなってきました。しかし、手足のしびれについては有効な予防方法、治療方法がありません。

当科で開発し、当院と京都大学関連の病院とで行った第2相臨床試験の結果、小さ目のサイズの手術用手袋を、抗癌剤(アブラキサン)投与前後の90分間だけ装着することで、手のしびれが下図のよう中等度以上のしびれを72%減少させることがわかりました。その有効性、安全性の検証試験(第3相試験)では、本圧迫療法は副作用もなく、前回の試験と同様のしびれ抑制効果があることが示されました。それぞれの結果は、2つの英文雑誌に発表しました。

また当科の後方視的研究では、圧迫療法による末梢神経障害の予防により、抗癌剤(パクリタキセル)の投与期間を延長できる可能性が示唆されました。(癌と化学療法 49(11):1241-1245. 2022)

この方法は手術用手袋を装着するだけであり、非常に簡単で有用な方法ですので、当院の通院治療センターでは、しびれを起こすタキサン系抗癌剤の使用するがん患者さん(乳がん以外の患者さんも含めて)で、本圧迫療法を希望される患者さんには、本圧迫療法の予防方法を実施しています。

英文雑誌 Breast Cancer Research and Treatmentに発表(2016年)とThe Breast(2019年)に発表

遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)診療

遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)は、乳癌全体の3-5%を占めています。

HBOCに関与する遺伝子として、BRCA1遺伝子とBRCA2遺伝子という2種類の遺伝子が同定されています。これらの遺伝子のどちらかに病的変異がある場合に、HBOCと診断されます。

HBOCでは、若い年齢での乳がんの発症、両方の乳房での乳がん発症、乳がんと卵巣がんの両方の発症が見られることがあります。HBOCの患者さんの拾い上げは、乳がん、卵巣がんの予防につながります。

BRCA1/2遺伝学的検査(保険診療による)

2020年4月の診療報酬改定により,保険診療で実施可能なBRCA遺伝学的検査の適応が下記の表のように拡大され,リスク低減乳房切除術(=乳房の予防切除)およびリスク低減卵管卵巣摘出術(=卵巣の予防切除)が保険収載されました。

保険診療で実施可能なBRCA1/2遺伝学的検査の適応基準(日本乳癌卵巣癌(HBOC)診療ガイドライン2021年版より)

- 45歳以下で診断された乳癌

- 60歳以下でサブタイプがトリプルネガティブと診断された乳癌

- 両側または片側に2個以上の原発性乳癌を診断された

- 男性で乳癌と診断された

- 血縁者(第三度近親者以内*)に乳癌または卵巣癌,膵癌患者がいる

- HER2陰性の手術不能または転移再発乳癌でオラパリブの投与が検討されている

- がんゲノムプロファイリング検査の結果,BRCA1/2の病的バリアントを生まれつきもっている可能性がある

*第三度近親者:いとこ,孫,大おじ大おば

乳腺外来の初診時に、家族歴を詳細に聴取しリスク評価を行い、 上記適格基準を満たした患者さんには、術式や予防切除に関わることなのでその都度説明し、BRCA1/2遺伝学的検査の実施をお勧めしています。遺伝と乳がんについてのより専門的な説明を希望された場合は、遺伝カウンセラーによる遺伝カウンセリング外来(毎月第1水曜日と第3金曜日)への受診をお勧めしています。

BRCA1/2遺伝学的検査は、採血により、BRCA1またはBRCA2遺伝子の病的バリアント(明らかにがんの発症と関連のあると考えられる変化)があるかを調べられ、3週間程度で結果が判明します。

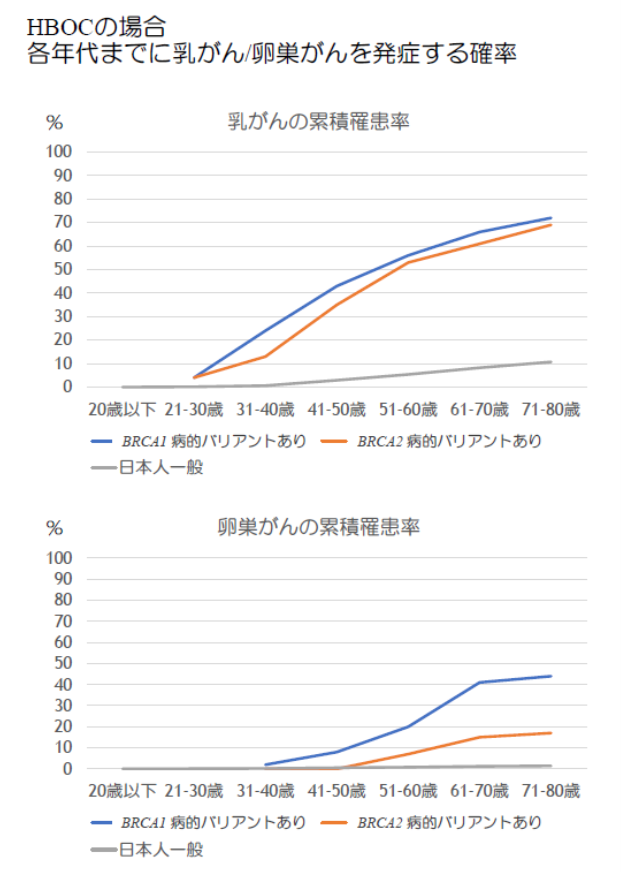

BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子に病的バリアントがあると判明(=HBOCと診断された)した場合、下図のように一生涯のうちに、乳がんは約70%、卵巣がんは20-40%の発症のリスクがあること、それ以外に膵臓がん、前立腺がん(男性の場合)のがんの発症率が高くなることがわかっています。

病的バリアントありと診断された患者さんには、遺伝カウンセリング外来にて、認定遺伝カウンセラーからHBOCとサーベイランスについてのカウンセリングを受けて頂きます。

当科では術式、乳房の予防切除について相談するとともに、関連診療科の産婦人科、消化器内科、泌尿器科(男性のみ)にも受診してもらい、それぞれのがんのサーベイランス等について相談してもらいます。

<リムパーザのコンパニオン診断としてのBRCA1/2遺伝学的検査>

BRCA1/2遺伝学的検査で病的バリアントがあるHER2陰性の乳がん患者さんは、再発予防としての術後補助療法として、またHER2陰性の再発乳癌患者さんの再発治療の選択肢として、リムパーザの治療を受けることができます。

BRCA1/2遺伝学的検査(自費診療)

1)BRCA1/2遺伝学的検査で病的バリアントが判明した(HBOC)患者さんの血縁者は、遺伝カウンセリング外来を受診して頂き、希望があれば、BRCA1/2遺伝学的検査を自費診療で受けることができます。

さらにBRCA1/2遺伝学的検査で病的バリアントが判明した血縁者は、乳がん、卵巣がん、膵がん、前立腺がんのサーベイランスや乳房、卵巣の予防切除を自費診療で受けることができます。

2)保険診療の適格基準を満たさず、家族歴等でHBOC高リスクと思われる患者さんには、自費診療での遺伝カウンセリング外来への受診をお勧めしています。遺伝カウンセリング後にBRCA1/2遺伝学的検査を希望の方は自費診療で検査を受けることができます。

対象は、基本的には当院で乳癌手術を受けた患者さんと、その血縁者です。詳しくは、乳腺外科スタッフにお尋ねください。

乳がんの手術

センチネルリンパ節生検

乳房温存手術+センチネルリンパ節生検を施行し、転移2個までの症例では、リンパ節郭清を省略しています。

(※症例によっては省略しない場合もあり)

乳がんは最初に脇のリンパ節に転移するといわれています。つい数年前までは脇のリンパ節を全て掃除する「腋窩リンパ節郭清術」が行われていました。

しかし術後の様々な後遺症が問題となり、現在ではリンパ節転移がないと予想される症例に対しては最初に転移すると考えられるセンチネルリンパ節を特殊な薬液を注入して探す、「センチネルリンパ節生検」が標準治療となっています。

最近の研究で、乳房温存手術症例において、センチネルリンパ節2個までの転移であれば、腋窩リンパ節郭清を追加しなくても再発率や生存率に影響しない症例があることがわかりました。

当科のセンチネルリンパ節陽性症例でも、その試験と同様に、郭清有無に関わらず生存率は同等でした。

乳房温存術

がんの大きさが小さく、乳頭への浸潤がないと予想される場合に行われます。

ほとんどの場合術後に放射線治療が必要になりますが、おこなわない場合もあります。

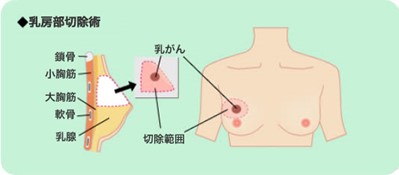

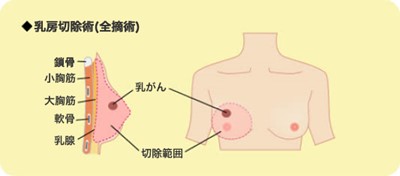

乳房切除術

がんの大きさが大きい場合、多発している場合、乳頭の近くまで浸潤している場合に行います。

乳房再建の手術

不運にも『乳がん』と診断され、手術を受けなければならない時、『乳房再建術』という選択肢があります。 2013年から人工乳房(インプラント)も保険適応になりました。

当院では、形成外科医と連携して、適応のある患者さんには乳房再建を積極的にお勧めし実施しています。

再建手術のタイミング

・一次(同時)再建:乳がんの手術と同時に乳房再建の手術も行う

・二次再建:乳がんの手術を済まして、期間をおいて乳房再建を行う

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 一次再建 |

乳房喪失期間が少ない 手術回数が少なくて済む |

適応が限られる 手術時間は長くなる 再建方法等の検討に時間が少ない |

| 二次再建 | 再建方法、医療機関を検討できる |

乳房喪失期間がある 一次よりも手術が1回増える |

自家組織再建

広背筋(背中の筋肉)や腹直筋(お腹の筋肉)の一部を使って再建する。

- 手術時間が長い

- 体に傷がつく

- 2~3週間の入院が必要

人工乳房による再建

大胸筋の下にエキスパンダー(組織拡張器)を入れて皮膚を伸ばして、6か月ほどかけて乳房の形が作れる程度まで皮膚を伸ばし、インプラント(人工物)に入れ替える。

- 手術時間が短い

- 体の他の部分に傷がつかない

- 形や大きさの種類に限りがある

- 合併症のリスクも

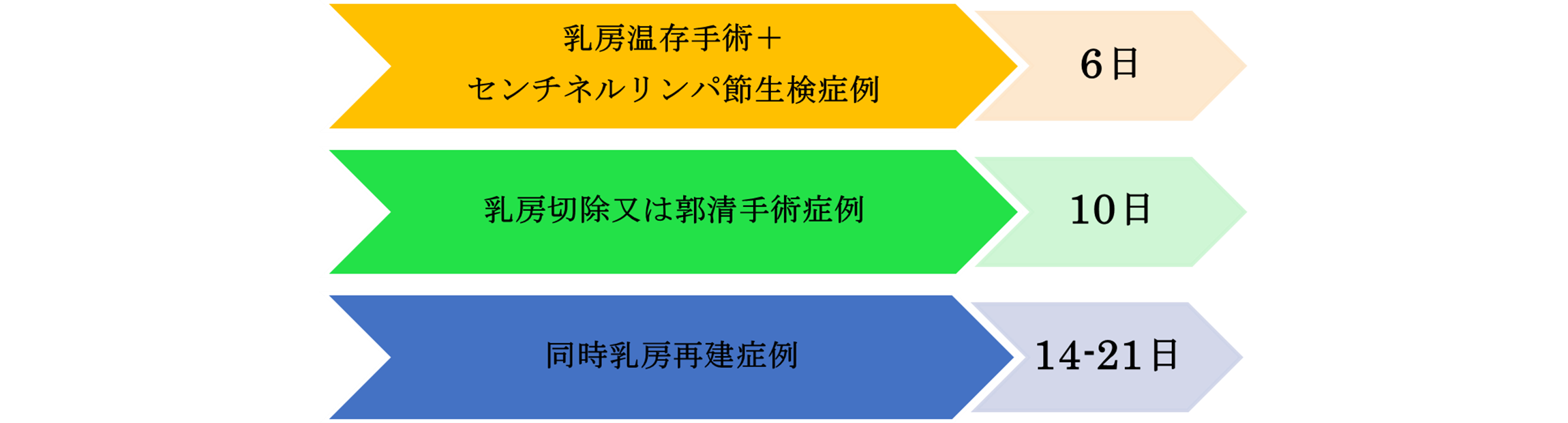

術式別の予定入院期間

手術日前日に入院し、麻酔科医及び乳腺外科医から麻酔、手術に関する説明があります。

入院2日目に手術を行います。術式別の予定入院期間は下記の通りです。

退院後の外来スケジュール

手術の病理結果を基に、乳腺外科医、放射線治療医、乳がん認定看護師とで術後補助療法や放射線治療について、検討しています。

退院後1週間前後:手術創部をチェックします。

退院後2~3週間目:病理結果と、補助療法の方針について説明します。

リンパ浮腫外来

- 乳がん手術、特に腋窩リンパ節郭清術を受けた患者さんでは、術後年月が経ってから手術した側の腕がむくむ「リンパ浮腫」が生じることがあります。

- 腋窩リンパ節郭清術では、わきの下のリンパ節を切除することによって、腕から心臓にかえるリンパの流れがいつも少し滞っている状態となっています。感染などの何らかの原因がきっかけで、手術した側の腕がむくんでしまいます。

- 「リンパ浮腫外来」では、術後の経過観察中にリンパ浮腫が生じた患者さんを対象に、リンパ浮腫指導技能者講習会を終了した専門の看護師がリンパ浮腫ケアの指導にあたります。

- 当院での手術を受けた患者さんのみを対象にさせていただきます。

乳がん術後連携パスによるかかりつけ医と共同診療

- 乳がんの術後フォローアップは、他のがん種と異なり最低10年間必要です。

- 乳がんは進行の遅い生物学的特徴があり、再発してからも数年間、場合によっては10年以上フォローアップすることも稀ではありません。

- そのため乳腺外科外来の患者さんは増加する一方であり、外来待ち時間が長い、一人一人への診察時間が短いなど、診療の質の低下や患者満足度の低下の問題が生じています。

- 当科ではそのような事態に備え、紹介して頂いた開業医の先生方と連携を行うことを基本として、術後病状が落ち着いている患者を対象に、術後乳がん地域連携パスを用いた双方向型の診療連携(二人の主治医で診る体制)を導入しています。

術後乳がん地域連携パスの特徴

- 乳がん手術及び、放射線治療、点滴抗癌剤等の治療が終了し、再発がなく、状態が安定しているホルモン療法の内服中、または経過観察中の患者さんが対象。

- 2人の主治医=紹介医(かかりつけ医)と当科とで乳がんの共同診療 (当科は6か月毎にフォローアップ検査、術後10年まで)。

- かかりつけ医との連携だからこそ、併存疾患と共に乳がんを総合的にフォローアップができ、患者さんにとってメリットも大きい。

- 再発が判明した時、乳がんの病状変化があった時は、当科に受診を。

- 当科で責任を持って加療・フォローアップ。

- フォローアップ医の違い(かかりつけ医と専門医)は、再発率、生存率に影響ありません

2006年のJournal of Clinical Oncology (24:848-855, 2006)の論文で、乳がんのフォローアップがかかりつけ医であろうと専門医であろうと、再発率、生存率は変わらなかったと報告されています。

当科でも、6か月毎のフォローアップを施行しますので、ご安心ください。

よくある質問

Q1.初診外来は何曜日ですか?

A.月曜日から金曜日までの毎日、乳腺外科医が外来をしていますので、どの曜日でも受診できます。

8時30分~11時30分までの間に受診してください。

Q2.乳がん検診を受けに行きたいのですが、どうすればいいですか?

A.申し訳ありませんが当院の乳腺外来は専門性を重視しておりますので、乳がん検診のみは行っておりません。ほかの病院で詳しい検査が必要と診断された方、乳房に症状がある方を中心に初診を行っております。検診をご希望の方は市民検診の受診をお願いしております。

Q3.しこりに気付いて、乳がんと診断されました。手術までの期間はどのくらいかかりますか?そのうちに大きくなって手遅れになりませんか?

A.迅速に検査を行い、なるべく早く手術ができるように努力していますが、初診日から手術まで平均約1ヶ月半程度かかっています。

乳がんはがんが体にできてから、目に見えるようになるまで5年から10年はかかると言われています。すぐに大きくなるようなたちの悪いがんは1%以下と言われています。

そのくらいゆっくり大きくなるのが特徴のがんです。

あわてずきちんとした診断をしてから慎重に治療法を決めることが大事です。

Q4.男性でも乳がんになりますか?

A.なります。乳がん患者さんの100人から200人に1人が男性乳がんです。男性でも胸にしこりを感じたらご相談ください。

Q5.抗がん剤をすると必ず髪の毛は抜けますか?

A.使うお薬の種類によって違います。初発の乳がんに対するお薬と、再発したときのお薬によっても違ってきます。また、医療用かつらなどのご案内もしていますのでお気軽にご相談ください。

Q6.分子標的治療薬には副作用はありませんか?

A.分子標的治療薬は特定の分子のみ作用するため抗がん剤と比べて副作用は少ないです。しかしながら心不全など分子標的治療薬特有の副作用もありますので、開始時には医療スタッフに説明を受けてください。

Q7.一次同時再建手術はおこなっていますか?

A.人工乳房(シリコンインプラント)も保険適応になりましたので、同時乳房再建の適応があり、再建をご希望の患者さんには、形成外科の先生と共同で同時再建を行っていますので、気軽にご相談ください。

Q8.乳がんの家族歴があり遺伝性乳癌卵巣癌症候群が心配です。BRCA遺伝子の検査を受けられますか?

A.ご自身が乳がんの場合、BRCA1/2遺伝学的検査が保険診療で受けられる場合と自費診療になってしまう場合があります。また、ご家族に乳がんや卵巣がんの患者さんが居られて、ご自身はがんを発症されていない場合は、自費診療での検査となります。詳しくは、乳腺外科スタッフにお尋ねください。

Q9.乳がん連携パスで共同診療してもらっていますが、困ったことやわからないことがあったらどうしたらいいですか?

A.気兼ねすることなく当院に受診していただき、主治医や乳腺外科看護師にご相談ください。

地域の医療機関の先生方へ

- 令和4年度

紹介率 86.5% / 逆紹介率 267.9%

いつも乳がん術後連携パスにご協力頂き誠にありがとうございます。乳がんの術後経過は非常に長いので、乳がんだけでなく全人的にフォローするためには、地域の先生方との連携欠かせません。

当院の情報誌ラ・コンフィアンスや、紹介状の返信にも、乳がん診療についての情報を掲載しています。また、連携パス協力医や紹介医の先生方との情報共有のために、研修会「うえまち乳腺連携会」を、年1回に開催しております。先生方の乳腺疾患の診療の一助になれば幸いです。