食道がん

食道がんについて

厚生労働省の人口動態調査によると2015年の食道がんによる死亡者数は、全国で11,739人、男性では、悪性新生物による死因の第7位、男女合わせると、第9位となっています。2017年に公表されたがんの統計予測では、罹患者数(食道がんにかかった人の数)は、22,700人で、死亡数はほぼ同様の11,300人と予測されています。

2008年の全国調査によると、食道がんは、男性が女性の6倍多く(男性:女性=6:1)、年齢は60~70歳代に好発(全体の約70%)することが分かっています。

食道癌は、早い段階でみつかった場合(食道粘膜の表層までの浸潤)であれば、5年生存率は75%以上ですが、遠隔転移をきたした最も病状が進行した場合は、5年生存率は約20%しかありません。2017年のがんの統計の結果では、食道がん全体で、5年生存率は、37%であり、同じ消化管のがんである胃がんが65%、大腸がんがおおよそ70%であることに比べると、食道がんの治療がとても難しいことがよくわかります。加えて、壁が薄く外膜がない食道に発生したがんは周囲に浸潤しやすく、胃がん・大腸がんと比較して早期に浸潤・転移を起こすと考えられています。さらに、周囲には肺・大動脈・心臓・気管といった重要臓器が存在しており、治療するうえで困難さを引き起こします。このため、食道がんを早期に発見することが非常に重要なのですが、比較的早い段階で診断される割合は食道がん全体の約30%程度しかないというのが現状です。

つまり、食道がんは、病状が進行するのが速く、なおかつ、進行した場合には治療することが大変難しいがんであると言えます。

食道がんの危険因子について

日本人において90%以上と頻度の高いがんの組織型(扁平上皮癌)の食道がんは、喫煙と飲酒が最も重要な危険因子で、喫煙と飲酒を両方好む人はさらに危険性が高まることが知られています。とくに飲酒の影響は大きく、世界保健機構(WHO)はアルコール飲料が体内で分解されてできるアセトアルデヒドを、「最も関連の強い発がん物質」と認定しました。近年、日本人の多くが、このアセトアルデヒドを体内で分解しにくい体質を持ち、この体質の人は、アルコール飲料を摂取すると、顔がすぐに真っ赤になることがわかりました。顔がすぐに真っ赤になる体質の人がアルコールを大量に飲むほど、アルコール濃度が高い酒を飲むほど、発癌の危険性は高まります。

つまり、飲酒の習慣があって、飲酒すると顔が赤くなり、なおかつ、喫煙もしている中高年男性が最も食道がん発症の危険性が高いということになります。

食道がん(早期)の症状について

食道がんが進行してくると、熱いものが胸に滲みるとか食べ物がつかえる感じがするなどの症状を自覚することがありますが、早期のうちは症状がほとんどありません。すなわち、食道がんは、症状を自覚してから発見される場合は、進行したがんとして発見されることが多いのが実情です。

食道がんの早期発見について

一般的に、症状が現れた段階では、病状が進行していることが多いです。このため、治癒可能な早期の段階で食道がんを発見するためには、積極的に内視鏡検査を受けることが大切です。特に、前述のように、喫煙者でよくお酒を飲む人、お酒を飲むと顔が赤くなる人は定期的な内視鏡検診を受けてください。バリウムによる透視検査では早期発見は困難なことが多く、内視鏡検査によってのみ、治癒が可能な早期のがんを発見できることがほとんどです。

近年、開発された新しい内視鏡検査(NBI拡大内視鏡)では、これまで発見が困難であったごく初期の小さな食道がんも発見できるようになりました。当院では、すべての内視鏡室で最新のNBI拡大機能がついた内視鏡を備えており、随時検査が可能です。さらに、口から内視鏡を飲む方法での検査が苦手な方には、鼻からの内視鏡検査(経鼻内視鏡検査)をおすすめしていますので、内視鏡検査の予約の際に"口から"か"鼻から"か、希望を担当医にお伝えください。経鼻内視鏡検査では、嘔吐反射がきわめて少なく、検査中も画面を見ながら検査担当医と会話をすることすらできますので、歯磨きの際などに吐き気がおこりやすい(えづいてしまう)方にはおすすめいたします。

内視鏡で発見された食道がんに対して、当院ではまず、精密な内視鏡検査(NBI内視鏡検査)で腫瘍表面の微少な血管を観察し、必要であれば超音波内視鏡検査も行います。これらの検査を活用することで、がん細胞が食道の壁の中にどれぐらい深く進行(浸潤)しているかを推定することが可能となります。その上で、治療に向けてがんの進行度、広がりを診断します。食道の粘膜から発生したがんは、粘膜内で増大し、食道を超えて周囲に増大していくのと並行して、周囲のリンパ節へ転移を起こし、さらに、腹腔内や首のリンパ節、肝臓などの他の臓器へ遠隔転移を起こしていきます。どの程度の広がりを持ち、転移があるのかを正確に診断するために、多くの場合には造影CT検査、PET検査などの全身の検査を進めていきます。

すなわち、食道がんは内視鏡検査によって発見し、がんが発見された場合には、さらに、全身検査のために造影CT検査やPET検査を行い、病期(病気の進行度、広がり)を診断し、その病期に基づいて治療が行われます。

食道がんの治療について

食道がんの病期は広がりに応じて、Stage 0~IVに分けられ、この病期に従って治療方針を決定します。食道がんに対して行う治療は、内視鏡的切除、外科手術、化学療法(抗がん剤治療)、放射線療法と多様な治療法があります。当院では病期に応じて、消化器内科、消化器外科、頭頸部外科、放射線治療科が共同で治療チームを結成し、食道がんへの集学的治療に取り組んでいます。

Stage 0:がんが粘膜内にとどまり、リンパ節転移や他臓器への転移を伴わないもの

Stage I:がんが粘膜下層にとどまり、リンパ節転移や他臓器への転移を伴わないもの

Stage II-III:がんが粘膜下層を超えて、固有筋層もしくは食道外膜まで達していた場合や、リンパ節転移を伴うもの

Stage IVa:遠方のリンパ節に転移を伴うもの

Stage IVb:他臓器へ転移を伴うもの

食道癌取扱い規約第12版(2022)

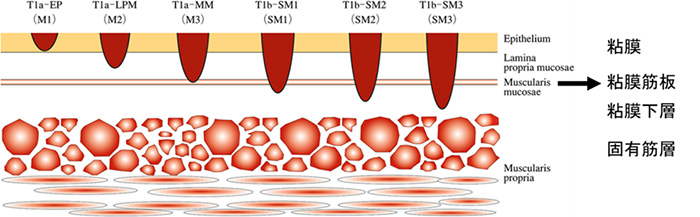

図1 食道表在がんの浸潤度(Esophagus (2017) 14:1-36より抜粋)

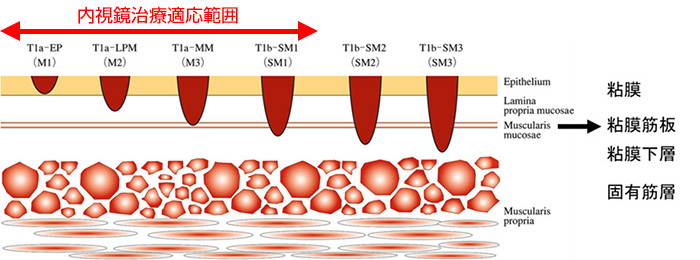

Stage 0:内視鏡的切除術が推奨

がんが粘膜内にとどまっている早期がんで、なおかつリンパ節転移がないものに対しては、内視鏡を用いてがん部だけを切除する内視鏡的切除が可能です。内視鏡切除術は、手術に比べ、身体への負担が少なく、がんだけを切除するため、食道を残すことが可能で、患者さんにとっては非常に負担の少ない治療法となります。

ただし、術前の深達度診断には限界があり、上述のように食道がんは比較的早い段階でリンパ節への転移をきたしやすいことから、切除した標本の病理学的な検討が非常に重要です。切除後の精査にて、粘膜下層へ浸潤していたと判明した場合については、リンパ節転移の危険性があるため、手術もしくは化学放射線療法を追加せざるを得ない場合もあります。

Stage 0に対して、内視鏡治療がしっかり行えた場合の5年生存率は、およそ90%と報告されています。

Stage I:外科的手術もしくは化学放射線療法が推奨

がんが粘膜下層までにとどまっており、リンパ節転移のないものに対しては、外科的な手術が可能かどうかの評価(心臓機能や呼吸機能の評価)を行った上で、外科的手術もしくは、化学放射線療法による治療を選択します。現在までの研究結果では、外科的手術と化学放射線療法における治療効果(5年生存率)には大きな差がないことから、患者さんごとに最適の治療方法を選択していきます。

Stage Iに対する外科手術では、5年生存率は、おおよそ75%と報告されています。

Stage II~III:手術前に化学療法を行った上で、外科手術が推奨

がんの広がりが手術可能な範囲内と判断できる病期の場合には、第一の選択肢として、術前に化学療法を行い、その後で外科的な切除手術を行うことが推奨されます。もちろん、患者さん個別に手術可能かどうかの評価や、希望も加味した上で、最終的に治療法を決定します。一般に、外科的手術の方が、手術を行わない化学放射線療法よりも治療の成績がよいとする報告が多く、現時点では、可能であれば、外科手術が第一の選択肢になっています。

Stage II、IIIに対する外科手術では、5年生存率は、それぞれおおよそ60%、40%と報告されています。

Stage IVa:化学放射線療法が推奨

がんが手術可能な範囲を超えて広がっている病期の場合には、第一の選択肢として化学放射線療法が推奨されます。放射線照射が可能な範囲内にリンパ節転移がとどまっている場合には、化学療法と放射線療法を組み合わせて行う治療法が第一の選択肢となります。

Stage IVaでは、2~3年生存割合がおおよそ20~30%と報告されています。

Stage IVb:化学療法が推奨

他臓器への転移や放射線照射の可能な範囲を超えてリンパ節転移が広がっている場合は、化学療法が推奨されます。

Stage IVの食道がんについては、根治(完全にがんを治療する)が難しい場合が多く、患者さん個別に適切な治療法を考え、QOL(Quality of Life;生活の質)をなるべく保ったまま、できる限り長期に渡って治療を行っていくことを目指します。そのためには、すべてのStageを通じて、緩和医療を並行して行うことが非常に重要です。

Stage IV全体の5年生存率は、おおよそ10%と報告されています。

内視鏡的切除術

内視鏡的切除を行える病変は、食道がん細胞が粘膜内にとどまっている病変です。がんが粘膜内にとどまっている場合、リンパ節転移はごく稀で、病変をしっかり取り切れれば、追加治療は必要ありません。がんが粘膜筋板~粘膜下層へ進行(浸潤)していた場合は、リンパ節転移がかくれている可能性があるため、内視鏡切除後に追加治療(手術や放射線治療)を考慮することもあります。

図2 内視鏡治療適応(Esophagus (2017) 14:1-36を改変)

内視鏡治療はEMR(Endoscopic Mucosal Resection;内視鏡的粘膜切除術)とESD(Endoscopic Submucosal Dissection;内視鏡的粘膜下層剥離術)が主に行われます。どちらも専用の電気メス、器具を用いて粘膜下層を切除し、粘膜内にあるがんを切除、剥離する内視鏡処置です。

大阪赤十字病院では、経鼻や経口内視鏡検査にて早期に発見することができた食道がんを積極的にESDやEMRによる内視鏡的切除を行っています。内視鏡によるがんの切除は、体への負担がとても少なく、体表にメスを入れることがないため表面には傷がつかないという大きな利点があります。加えて、病変部分のみを切除しますので食道は本来の大きさのまま残すことができますし、治療のための入院期間も数日程度ですむことがほとんどです。最近では、内視鏡治療後の食道狭窄に対する予防作を講じることで、これまで困難とされていた広い範囲に存在する食道がんも内視鏡切除することができるようになりました。当院でも積極的に広い範囲の食道がん切除を行っていますが、良好な治療成績が得られています。

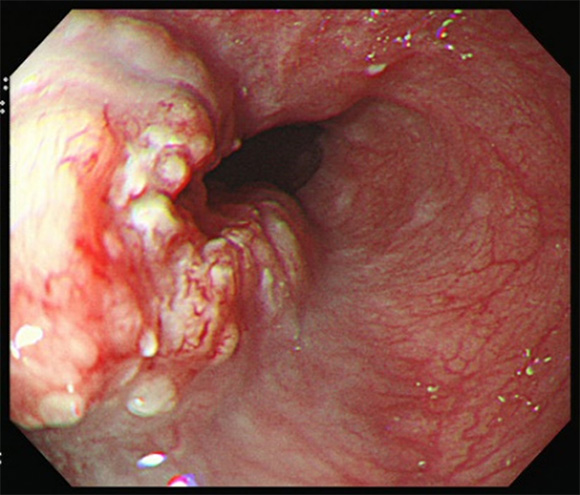

切除前

切除前 内視鏡的切除後

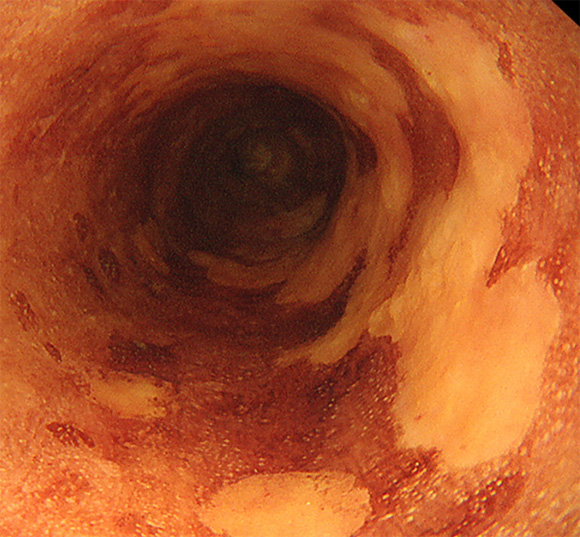

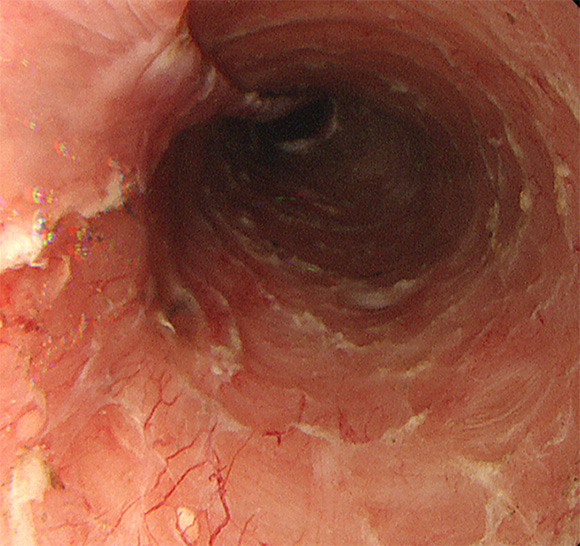

内視鏡的切除後図3 当院で内視鏡的切除を行った早期食道がん症例の内視鏡写真

(左)切除前:画面1時方向~6時方向に広がる白い面が食道がん

(右)内視鏡的切除後:画面12時方向~8時方向の粘膜面をがん細胞とともに切除

外科手術

リンパ節も含めて手術ですべてのがん組織が取り出せる可能性のある病期であれば、手術が第一選択となります。

Stage Iでは、現時点では、化学放射線療法と比べ、どちらも同等の治療効果(5年生存率)と考えられており、患者さん個々に合わせて適切な治療法が選択されます。

Stage II~IIIにおいては、手術が最も効果の高い治療法です。ただし、手術前に化学療法を行うことで、さらに治療効果が高まる可能性があり、手術前の検査によっては、化学療法を行った後に手術を選択することがあります。この場合の術前化学療法は、5-FUとシスプラチンという抗がん剤を組み合わせ、2コース(2セットの治療)を行った後に手術を行うことを基本としています。一部の患者さんに対して、より強い治療効果を期待して、ドセタキセルという抗がん剤を加えた3剤併用による化学療法や、後の手術に影響の少ない範囲内での放射線治療を併用して術前治療効果を高める治療も行っています。

大阪赤十字病院での外科治療は、胃がんや大腸がんと同様、胸腔鏡下での食道切除を基本としています。食道がんの手術は胸部・腹部・頸部の3領域におよび、患者さんへの侵襲が非常に大きな手術ですが、1~2cmの創数カ所だけで手術(胸腔鏡、腹腔鏡下手術)を行うため、術後の回復も早く早期の社会復帰が可能になりました。胸腔鏡、腹腔鏡下手術では、ビデオスコープを用いた精細な操作のおかげで、術後の合併症も少ない高精度な手術が可能になりました。一方、長い鉗子を使用して手術を行うには操作に慣れや熟練が必要であること、また人間の手指のように関節がない道具では、胸腔の狭い空間での繊細な作業は難度が高くなるという弱点も指摘されており、こうした弱点を克服して胸腔鏡手術の精度をさらに向上させるために、近年「手術支援ロボット」が開発され、当院でも導入しています。ロボット支援手術では、操作の自由度が増すだけではなく、映像も3次元となり、従来の胸腔鏡よりも奥行や立体感がつかみやすくなっています。また、操作鉗子の手振れを補正する機能がついているため、手術部位をさらに拡大して従来の胸腔鏡手術よりも、精密な手術が可能になり、温存するべき重要な臓器や神経を傷つけることなく確実にがん・リンパ節を切除することが可能になります。日本でのロボット支援手術は消化器外科領域では2018年4月より食道がんに対し、一部の先進的施設で健康保険が適応となり、ロボット支援食道切除術が保険診療で行える限られた施設のひとつとなっています。

化学放射線療法

Stage I~IIIにおいて、手術が選択されなかった場合や、基本的に手術が施行できないStage IVaに対しては、化学放射線療法(抗がん剤治療と放射線照射)が行われます。放射線療法単独よりも、化学療法を組み合わせた集学的治療である化学放射線療法を行うことで、治療効果が高くなることが確かめられています。

放射線照射は平日に毎日、およそ1か月半行います。その間に5-FUとシスプラチンによる化学療法を2コース行います。放射線治療終了後も2コース以上の追加化学療法を行います。放射線治療は外来通院で治療が可能ですが、5-FUとシスプラチンによる化学療法は入院して治療を行う必要があります。入院期間は、化学療法治療1コースにつき、1週間程度です。通常、この1コースの治療を4週間おきに続けていきます。

放射線治療を行えない症例に対しては、化学療法を単独で行います。その際にも一次治療として、5-FUとシスプラチンによる化学療法を行います。治療スケジュールは上記と同じになります。一次治療の効果が薄くなった場合や強い副作用が出た場合など、継続が困難になった場合には、二次治療としては、ドセタキセルやパクリタキセルなどの抗がん剤が使用されます。抗がん剤の選択については、病状と患者さんの体調を十分に考慮して決定する必要があり、個々によって具体的な量やスケジュールは調整します。

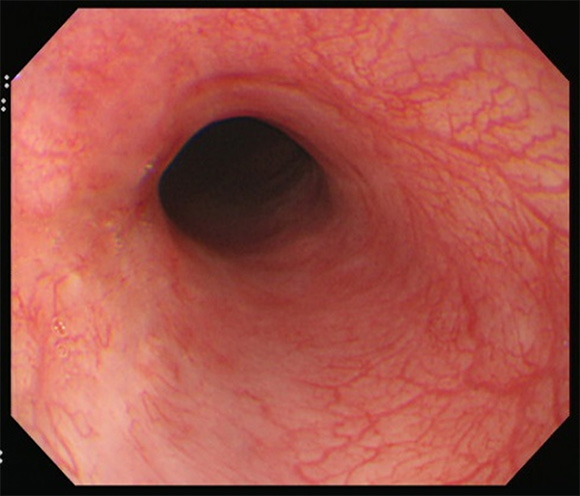

治療前

化学放射線療法後

図4 当院で化学放射線療法を実施し、奏功した食道がん症例の内視鏡写真

(左)治療前:画面7時~11時方向に大きな食道がんを認める

(右)化学放射線治療3ヶ月後: 食道がんはほぼ消失

化学療法により、嘔気、下痢、口内炎、食思不振、全身倦怠感などが副作用として現れることがあり、さらに血液検査では、骨髄抑制(血液中の血球成分が減少する)などが起こる可能性があります。副作用予防の対処は事前に行い、出現した場合には速やかに対応しますが、副作用の出現の程度によっては、化学療法を中止もしくは延期しなければならない場合もあります。

放射線療法を行うと、照射部位に炎症が惹起されることから、放射線による食道炎や皮膚炎が生じる場合があります。炎症が起こった部位がただれたり、痛みが生じたりすることがあります。症状を軽減する対応を積極的に行いますが、通常、治療後時間の経過に伴い改善してくることがほとんどです。また、放射線照射が肺炎を起こす場合があります。放射線治療終了後に改善する場合もありますが、肺自体が痛んで、固くなってしまう場合もあります。

治療中は上記のような有害な副作用が重篤化しないかどうか慎重に観察して、適切な検査を行う必要があります。

緩和医療

上記の抗がん治療とともに、症状に応じて、QOL(Quality of Life;生活の質)を維持するための緩和医療を並行して行います。

がんそのものに対する痛みや、治療に伴う痛みに対しては、積極的に痛みを抑える治療を行います。痛みの程度に応じて、オピオイドと呼ばれる医療用麻薬も必要となる場合があります。

また、食道がんの増大に伴い、食べ物が通過できなくなること(通過障害)が起こり得ます。その場合には、狭くなった部位に金属製の筒状のステントを挿入して、通過路を確保できる場合があります。うまくステントが挿入できれば、少しずつ食事を摂取することが可能になることも望めます。

当院では、食道がんにおいては、日本食道学会による「食道癌診療ガイドライン」に則った治療を原則とし,消化器内科、外科、放射線治療科、緩和ケア科など複数の診療科の医師が携わって、術前化学療法や化学放射線療法も併用した患者さん個々に対応する集学的治療に積極的に取り組んでいます。